LE REGARD DE LOUIS DELLUC

Par Jacques Richard

Par Jacques Richard

Jusqu’en 1914, la

production cinématographique en France s’adresse d’abord à un public avide

d’émotions élémentaires, celles-là même que peuvent lui procurer dans le même temps

les théâtres de quartier où l’on joue le mélodrame et le vaudeville polisson.

Les spectateurs entrent dans les salles obscures pour passer un bon moment et

sans toujours savoir ce qu’ils vont voir. Leurs journaux habituels ne leur

proposent que des annonces flatteuses rédigées d’une encre quasi publicitaire

par des chroniqueurs généralement stipendiés par les maisons de production.

Point de critiques dignes de ce nom, analysant librement le bon comme le moins

bon et justifiant leurs conseils. Les cinémas attirent le bon peuple et

apparemment cela suffit.

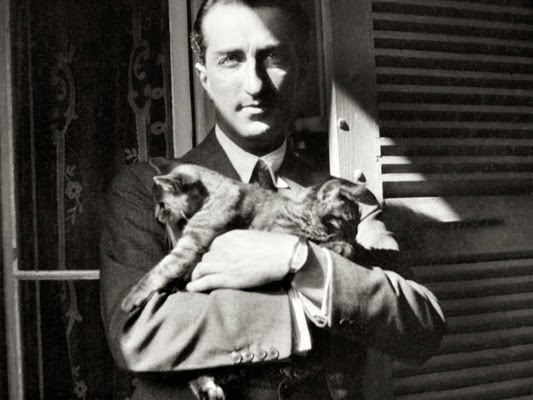

Louis

Delluc ne mange pas de ce pain là. Venu de son Périgord natal, il est arrivé à

Paris en 1903, à l’âge de treize ans. Il voulait tellement devenir écrivain que

ses parents, pharmaciens aisés, se sont installés avec lui dans la capitale pour

l’aider à prendre son essor. Encore lycéen, l’adolescent Louis Delluc, féru de

théâtre, écrit des pièces, des poèmes, et déjà des articles dans Comoedia illustré. Il se lie avec des

acteurs et plus étroitement avec la créatrice du rôle de Sygne dans L’Otage de Paul Claudel, Eve Francis

qu’il finira par épouser. Réformé, Louis Delluc échappe à la mobilisation de

1914. Il continue d’aller au spectacle mais le cinéma du tout venant ne

l’intéresse pas. La révélation viendra en 1915 quand Louis Delluc découvrira

Sessue Hayakawa dans le film de Cecil B. DeMille Forfaiture. Choc inattendu.

« Ah,

que j’ai détesté le cinéma ! Avant la guerre, je n’y allais jamais, sinon

contraint et forcé, avouera Louis Delluc. Il fallut Forfaiture pour tout démolir. Je m’aperçus à la fois de la beauté

insoupçonnée de cet art et de l’incompréhension vigoureuse du public (…)

Presque personne ne pensa de fait à la nouveauté absolue du cinéma, art

complexe, subtil, rare, puissant et rebutant (…) Le cinéma est une

merveille. » Par delà les défauts de ce film, qui ne lui échappent pas,

Louis Delluc devine tout ce que peut devenir l’art nouveau. Il va se vouer à sa

célébration. Il sera un vrai critique de cinéma, le premier sans doute.

Colette

elle aussi, dans L’Excelsior, parle

parfois des films qu’elle découvre et le musicologue Émile Vuillermoz a donné

dès la fin de 1916 quelques critiques de cinéma au quotidien Le Temps, Mais Delluc officie

régulièrement. Il entre en scène dans l’hebdomadaire Le Film le 25 juin 1917 en analysant très longuement un film de

Miller et Thomas Ince, Illusion.

Encore une production américaine. Louis Delluc n’a pas fini de célébrer le

cinéma d’outre-Atlantique pour la fraîcheur et la vérité que lui confèrent des hommes

comme Ince, DeMille, Chaplin, Fairbanks. À partir de mai 1918 il collabore à Paris Midi où sa verve ravageuse se

donne libre cours, aux dépens de quelques valeurs françaises consacrées pour

leur prestige au théâtre, telle Gabrielle Robinne. On commence à craindre

Delluc dont l’ironie cinglante fait des ravages. Le 14 janvier 1920 commence à

paraître Le Journal du Ciné-Club dont

Louis Delluc est le rédacteur en chef et où il s’exprime largement.

L’hebdomadaire Cinéa lui succèdera en

mai 1921 et durera un peu plus d’un an. C’est là qu’il invente le mot

‘‘cinéaste’’, rejetant ‘‘écraniste’’ que propose le théoricien du cinéma

Ricciotto Canudo à qui l’on doit en revanche l’expression ‘‘septième art’’. Delluc

exercera par la suite son talent dans le quotidien Bonsoir.

Il a trouvé le

temps d’écrire plusieurs livres consacrés naturellement au cinéma, au regard

très personnel qu’il porte sur ce qu’il tient à considérer comme un art : Cinéma et Cie en 1919, Photogénie, Charlot, La Jungle du cinéma,

où sont regroupés certains de ses articles, et enfin en 1923 Drames de cinéma, recueil des scénarios

qu’il a lui-même mis en scène comme on le verra plus loin. Dans toutes ses

critiques éclate sa passion pour le cinéma américain et la jeunesse que

celui-ci insuffle à l’art muet. Delluc a des mots durs pour les Français à qui

il reproche leur mauvais goût, leurs conventions vieillottes encore marquées

par le théâtre. Même Feuillade le déçoit ; il considère qu’il ne fait rien

d’intéressant depuis 1914. Max Linder, lui, est salué au contraire par Delluc

comme « le grand homme du cinéma français. Je l’admire. C’est lui et même

lui seul qui a approché avant les autres la simplicité nécessaire au ciné. Dans

l’exécution de ses films, il a approuvé une intelligence étonnante que le

présent justifie. Le mouvement des scènes, la schématisation des effets et des

idées et surtout la forme de ses scénarios – la plupart sont d’une drôlerie

certaine et parfois d’un vif esprit – ont annoncé depuis beaucoup d’années un

type exact de comédie-bouffe cinématographique qui semble encore d’avant-garde

puisqu’on n’a même pas su l’imiter et encore moins le perfectionner. Max Linder

est allé jusqu’à mettre au point ses acteurs. C’est phénoménal. »

En 1918 Louis

Delluc repère les novateurs : Jacques de Baroncelli, Germaine Dulac, Abel

Gance, Marcel L’Herbier, Jean Epstein, André Antoine, artisans d’un cinéma en

devenir, mais il se montre parfois bienveillant là où l’on ne l’attend pas, par

exemple lorsqu’il voit en avril 1919 La

Sultane de l’amour : « Il y a un cabaret turc qui n’est pas mal.

Je crois que traité à la lumière artificielle il eût pris plus de vigueur car

le décor est excellent et les groupements très nets. Certains mendiants sont

remarquables. Pedrelli se bat bien, mais je le préfère dans ses palais et ses

robes et ses rêveries de bord de mer. Il plonge avec une espèce d’art. »

Delluc

semble s’écarter du champ de la critique, mais la liberté dont il dispose lui

permet de s’épancher à profusion, sur des longueurs impensables dans la presse

d’aujourd’hui. Après chaque projection ce méridional disert se plait à jouer

avec les mots. Rien ne lui a échappé. Il a l’acuité visuelle du lynx et la

faconde de Cyrano, mais son agilité verbale, loin de s’exercer à vide, reste au

service d’une pensée maîtrisée. Ce faisant, Louis Delluc établit, dans l’esprit

du spectateur qui le lit, quelques évidences fondamentales qui constituent son

credo.

« Le mouvement de la

vie et, s’il se peut, de la vie intérieure, voilà le but d’un art véritable et

prenant. Ne cherchez pas à faire grand. Ne veuillez pas faire pleurer ou

seulement pleurer vous-même devant l’écran. Écoutez votre sincérité. Elle parle

mieux que vous. Mais il faut reconnaître qu’elle ne parle qu’à ses

heures. » Le cinéma selon Delluc doit avoir une ‘‘force physique’’ à

laquelle concourt la vérité de l’image. L’art muet, comme la musique, a besoin

d’un compositeur qui donne au film

son mouvement, son rythme. « Le cinéma est éminemment musical » Mais

Louis Delluc se garde bien de donner des conseils précis. Le langage, la

grammaire du cinéma, à chacun de les découvrir.

« La

technique, rien de plus facile à posséder », écrit-il en 1918. Une suggestion

tout de même : « Les grands metteurs en scène se sont mis à tourner

constamment pendant le travail. Je pense même qu’il conviendrait de disposer

deux ou trois appareils et opérateurs, suivant la même scène avec des champs

différents et tournant sans arrêt. On trouverait dans le résultat de ce

multiple travail des notes extraordinaires. »

Mais rien sur le découpage du scénario et les mouvements d’appareil. Delluc se

borne à parler de photogénie, en donnant à ce terme un sens très large :

« Disons seulement que la photogénie est la science des plans lumineux

pour l’œil enregistreur du cinéma. Un être ou une chose sont plus ou moins

destinés à recevoir la lumière, à lui opposer une réaction intéressante : c’est

alors qu’on dit qu’ils sont ou ne sont pas photogéniques. Mais le secret de

l’art muet consiste justement à les rendre photogéniques, à nuancer, à

développer, à mesurer leurs tonalités. C’est une entreprise – ou un art si

j’ose m’exprimer ainsi – aussi complexe que la composition musicale, »

note-t-il en 1920.

La technique, si

elle existe, Louis Delluc la garde pour lui et ce n’est pas à ce niveau qu’il

distribue les bons points et les mauvais ; il apprécie le résultat dans sa

globalité. « La vérité lyrique de votre œuvre, (il s’adresse à Ince en

1918) avec ses visages, ses bêtes, sa matière inerte, son âme lumineuse et

clairvoyante, ne s’analysent pas. On ne peut les critiquer, je pense, qu’en les

égalant ou en les dépassant. Plus tard, on essaiera… » Delluc lui-même va

montrer de quoi il est capable, en prenant le risque de s’exposer aux

critiques. Il est maintenant la cible de son propre regard.

En

rédigeant plus de scénarios qu’il n’aura le temps d’en tourner, il garde

présente à l’esprit cette conviction que « les maîtres de l’écran sont ceux

qui parlent au grand public » et non des esthètes confidentiels. Aucun

spectateur ne peut rester indifférent au scénario de La Fête espagnole que Germaine Dulac réalise en 1919, drame

pathétique où deux hommes vont s’entretuer pour les beaux yeux de Soledad (Eve

Francis) qui partira avec un troisième. Ce film qui finalement le déçoit donne

à Louis Delluc le désir de mettre en scène lui-même les suivants : Fumée noire, tentative trop ambitieuse

qu’Eve Francis interprète encore, comme toutes les autres œuvres de son mari.

Dans Le Silence (1920), monologue en images,

un homme attend la femme qu’il aime mais elle arrive trop tard. Fièvre (1921) réunit dans un bar à

matelots de Marseille toutes les composantes d’un fait divers sanglant et c’est

la première réussite absolue de Delluc, qui doit beaucoup à son principal

interprète masculin Van Daele, comparable aux grands premiers rôles américains

de l’époque. Le Chemin d’Ernoa fait

participer à une histoire d’amour le paysage du pays Basque, et on arrive aux

deux œuvres majeures de Louis Delluc : La

Femme de nulle part (1922) où l’héroïne désabusée va à la rencontre de sa

jeunesse en fuite, et L’Inondation

(1923) où la montée des eaux du Rhône exaspère les passions humaines. Là encore

la nature se conjugue à l’action. Ce film vient d’être

présenté lorsque, le 22 mars 1923, Louis

Delluc est emporté par la tuberculose. Il n’aura vécu que 33 ans et la mort

prive le cinéma français d’un de ses créateurs les plus originaux au moment où

il vient enfin d’accorder son œuvre filmique à la très haute exigence de ses

écrits critiques. ■

* Les Écrits

cinématographiques de Louis Delluc ont été édités en 1986 par la

Cinémathèque française. À lire également : Marcel Tariol, Louis Delluc, coll. Cinéma

d’aujourd’hui, Éditions Seghers 1965.

(Article publié dans Cinéscopie n°12 - décembre 2008)